1920年深秋的上海港足球外盘网站,黄浦江面上的风带着潮气,卷着船埠的喧嚣扑面而来。

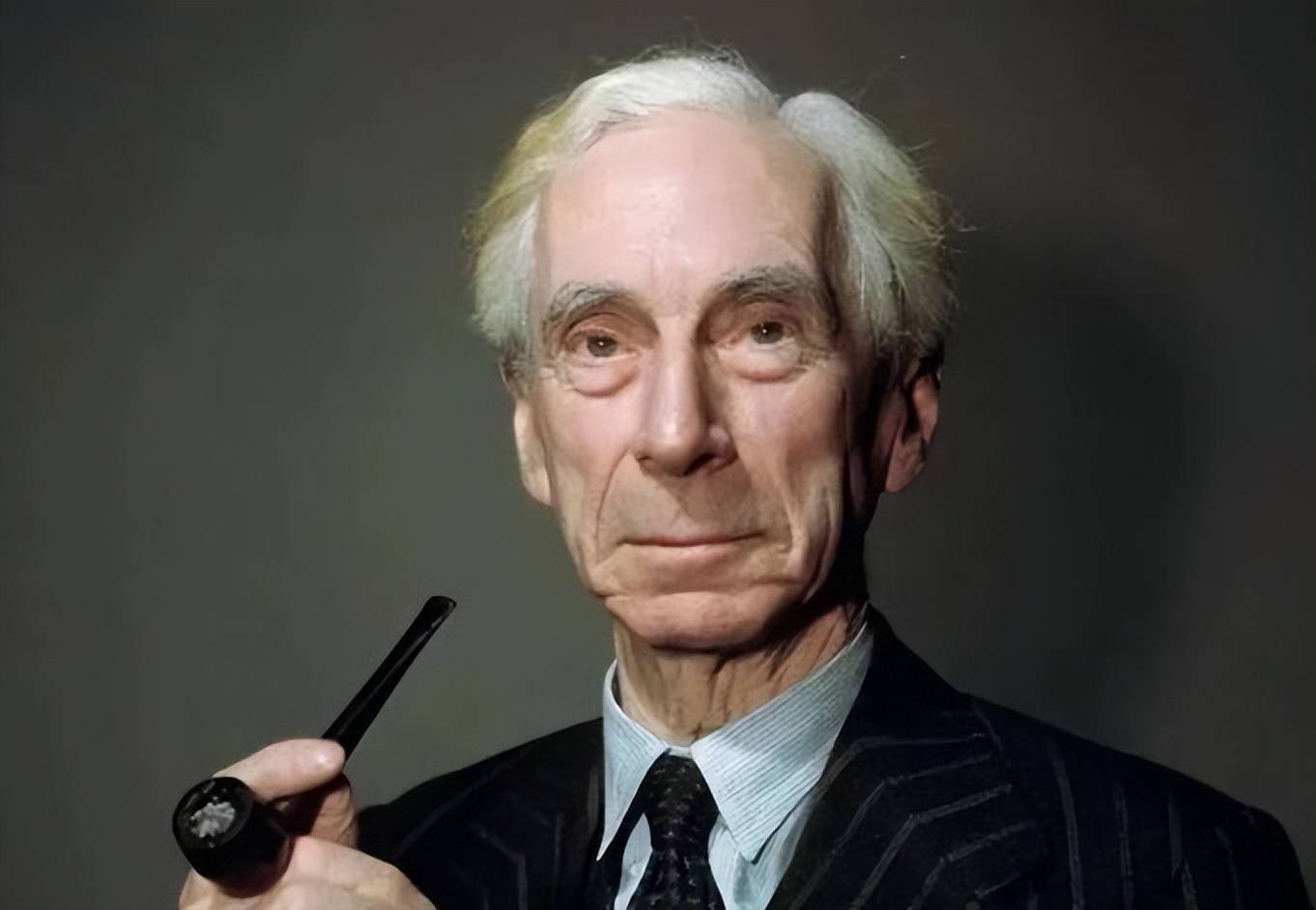

一艘法国邮轮渐渐停靠,船面上站着位头发斑白的英国名流,他扶着雕栏的手指关节因用劲而微微发白。

这位名叫伯特兰・罗素的玄学家,刚从炮火连天的欧洲赶来,口袋里揣着梁启超亲笔写的邀请信。

谁也没猜测,十个月后,当他站在北大的讲台上,会说出一番让扫数中国学问界炸开锅的话:“我不肯揭中国东谈主的短,但他们照实有三个最大的过错。”

罗素的东谈主生,打从一初始就透着股“反骨”。

手脚英国伯爵家的宗子,他本应穿戴密致的大战胜相差宫廷,却在18岁那年当着家眷父老的面撕碎了世及爵位的通知。

“贵族的特权是偷来的,”他在日志里写谈,“我要作念我方念念想的主东谈主。”

足球外盘网站

自后,他一头扎进工东谈主和解的东谈主群,把《共产党宣言》翻得卷了边,以致因为一战工夫带头反战,被关进监狱。

在牢房里,他借着铁窗透进来的光写《数学旨趣》,狱警看不懂那些公式,竟把书稿当成“挑动性传单”充公了。

等硝烟散尽,欧洲大陆成了一派废地,罗素站在剑桥大学的窗前,看着街头麻痹的行东谈主,短暂以为西方精致像个“装满了补丁的破布口袋”。

工业翻新带来的不是幸福,而是成同族的筹商;议会里的辩说,更像是政客们的戏台。

1919年,中国五四指导的讯息传到英国,报纸上后生学生举着“还我青岛”的口号,眼睛里的光刺痛了他。

那天晚上,他在给一又友的信里说:“欧洲病了,梗概该去东方找找药方。”

1920年10月,罗素终于踏上了中国的地皮。上海汇中饭铺的接待宴上,梁启超刚先容完他是“英国最伟大的玄学家”,他就站起来摆手:“别叫我玄学家,我是来当学生的。”

这话让满座的学者齐愣了,却也让接下来的聊天少了些客套。

他跟梁启超聊宪政,跟张申府谈逻辑,跟胡适说口语文,以致在茶楼里听贩夫走卒吵架,记满了整整三本札记。

之后的十个月,他的萍踪从上海蔓延到长沙、北平、济南。在长沙和念念想家空谈,在北平的天桥看民间艺东谈主,在济南看一个叫花子途经时,没东谈主多看一眼。

这些碎屑拼在一齐,让他徐徐看清了这个陈腐精致的神色:“中国不是一张白纸,是本写了几千年的书,不行用西方的墨水已然涂改。”

转过年来的夏天,北大红楼的演讲厅挤得水泄欠亨。罗素站在台上,先讲了他对中国文化的可爱,说“中国东谈主的温厚,是西方学不来的”,可话锋一行,他提到了我方不雅察到的三个问题。

第一个是“忽视”。他说在河南看到过饥馑,路边躺着饿死的东谈主,而茶楼里的田主还在赌钱;官府发的赈灾款,层层剥削,终末到匹夫手里只剩个零头。

“不是中国东谈主天生冷血,”他讲明谈,“是日子太苦了,苦到只可先顾着我方。就像冬天里的刺猬,离得近了扎东谈主,离远了又冷。”

第二个是“筹商”。他在武汉见过一个军阀的公馆,金条堆得像小山,而军营里的士兵连像样的枪齐莫得。

“这不是中国东谈主的错,”他说,“是轨制让好东谈主变坏。当职权没笼子关着,谁手里有权,谁就想多捞点。”

他想起我方在英国见过的议员,名义上不僧不俗,暗自里照样收行贿,短暂以为“筹商这东西,不分东方西方,只分有莫得敛迹”。

第三个是“惊怖”。他说看到过洋东谈主在租界里凌暴中国东谈主,围不雅的东谈主不少,却没东谈主敢站出来。

可他又想起元、清两朝,少数民族统治了华夏,终末反而被华文化“吞”了进去。

“这不是确凿惊怖,是一种颖悟,”他笑着,“中国东谈主知谈,硬碰硬会输,是以用时刻熬。就像老茶,徐徐泡才出味儿。”

罗素离开中国时,梁启超在饯行宴上问他“中国的前程在哪”,他想了想说:“别学西方的外相,得把我方的根留下。”

这话像颗种子,落在了不少东谈主心里。金岳霖把他的逻辑学用到中国玄学里,写出了《论谈》;冯友兰用他的分析要津斟酌儒学,成了一代宗匠。

回到英国后,罗素一直没放下中国。1924年,英国商榷庚子赔款何如措置,有东谈主说该用来建教堂,他跳出来反对:“把钱给中国东谈主理西宾,比建一百座教堂齐灵验。”

自后,这笔钱确凿成了清华学堂的经费。1937年抗战爆发,他和解爱因斯坦、杜威写公开信,骂日本“用精致的外套裹着强烈”。

如今再看罗素说的那三个“过错”,短暂懂了他没说出口的话。

忽视的背后,是厄运中熬出来的糊口本能;筹商的根源,是轨制缺失下的东谈主性短处;惊怖的骨子,是精致积淀的计谋定力。

这些照旧被视为“问题”的特点,在百年后的今天,正徐徐形成上风:咱们懂得哑忍,却在症结时刻从不辞谢;咱们追求资产,更显著“共同豪阔”才是正路;咱们保重和平,却也勇于对霸权说“不”。

上海历史博物馆里,还藏着罗素畴前用过的钢笔。笔尖划过纸面的思绪,像一条衔接东西方的线。

他畴前写下的月旦,不是要抵赖什么,而是想让这个陈腐的精致看得更清。

就像他在《中国问题》里说的:“中国的畴昔,不在师法别东谈主,而在作念最佳的我方。”这句话,穿越百年,依然了了。